ポスト・コロナ禍に向けた日本の観光のゆくえ

【コロナ禍で大打撃を受けた日本の観光。人々の行動は活発化の兆しを見せ、新たな可能性も見え始めた。日本の観光のゆくえを専門家が考察する】

東 徹(立教大学観光学部教授)

コロナ禍が始まってもうすぐ3年になる。このような長期化を誰が予想したであろう。最近では、第8波の最中にありながら、“ウィズコロナ”という意識が浸透したのか、人々の行動が活発化の様相を見せている。

コロナ禍で大きな痛手を被った日本の観光は、いまだ収束の兆しが見えない中、苦境に「耐える段階」から、国内需要の回復を支えに「立ち直る段階」へと差しかかっている。「ワ―ケーション」や「オンライン観光」など、新たな観光?の可能性も見えはじめた。さらに「前へ進む段階」に向け、日本の観光はどこに向かおうとしているのか。そのゆくえについて考えてみたい。

耐える段階から立ち直る段階へ

コロナ禍が始まった2020年、東京2020大会の開催を控え、4000万人に達すると期待されたインバウンド(訪日外客数)が前年比-87.1%と大幅に減少した(JNTO)ことに加え、国内においても、観光はもちろん、出張や帰省も含めて、旅行需要が半減状態(旅行消費額が前年比-54.5%、延べ旅行者数同-50.0%)となった(「旅行・観光消費動向調査」)。21年になってもコロナ禍は収束せず、苦境に耐える段階が続くこととなった。

しかしながら、最近では長引くコロナ禍への慣れなのか、諦めなのか、収束を待ちきれないかのように国内観光需要は急速な回復を見せ始めている。22年7-9月期の国内旅行消費額は5兆3359億円・19年同期比79.7%、延べ旅行者数は1億2608万人・同74.4%の水準にまで回復してきている(「旅行・観光消費動向調査(速報)」)。

延べ宿泊者数をみると、22年11月が4570万人泊・19年同月比-8.0%(第1次速報)にまで回復しており、日本人だけを見ると、10月が4215万人泊・19年同月比+5.9%(第2次速報)、11月が4170万人泊・同+2.7%(第1次速報)と、19年を上回る水準にまで回復をみせている。

客室稼働率も22年10月が53.8%・19年同月差-9.8ポイント(第2次速報)、11月が55.8%・同-9.8ポイント(第1次速報)と好転しつつある(「宿泊旅行統計調査」)。まさに国内需要の回復をばねに立ち直る段階に入ったと言えよう。

この間、国内需要の回復をめざして、国・自治体による旅行需要喚起策が断続的に行われた。この政策は、経済的インセンティブ(割引・特典等)によって、コロナ禍で減退した旅行需要を喚起し、苦境に喘ぐ観光関連事業を支援しようとするものである。

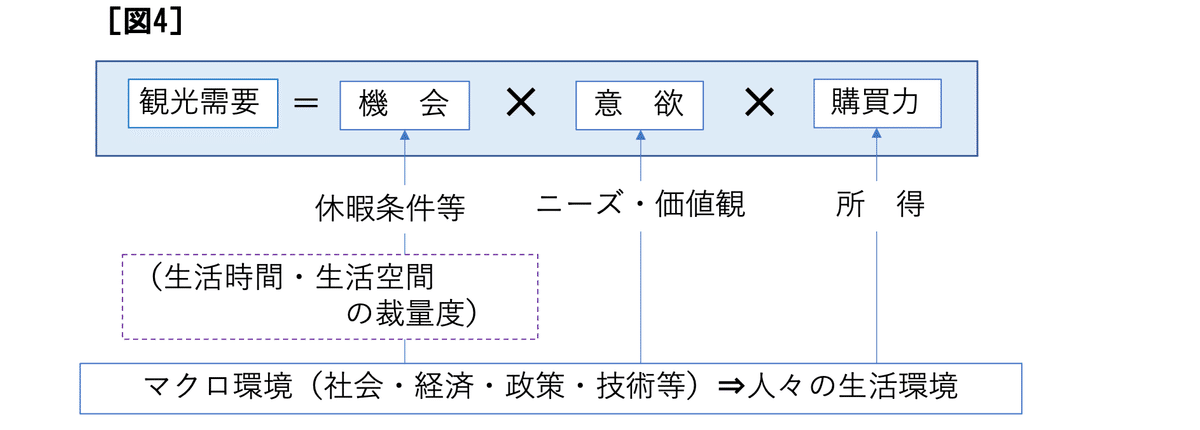

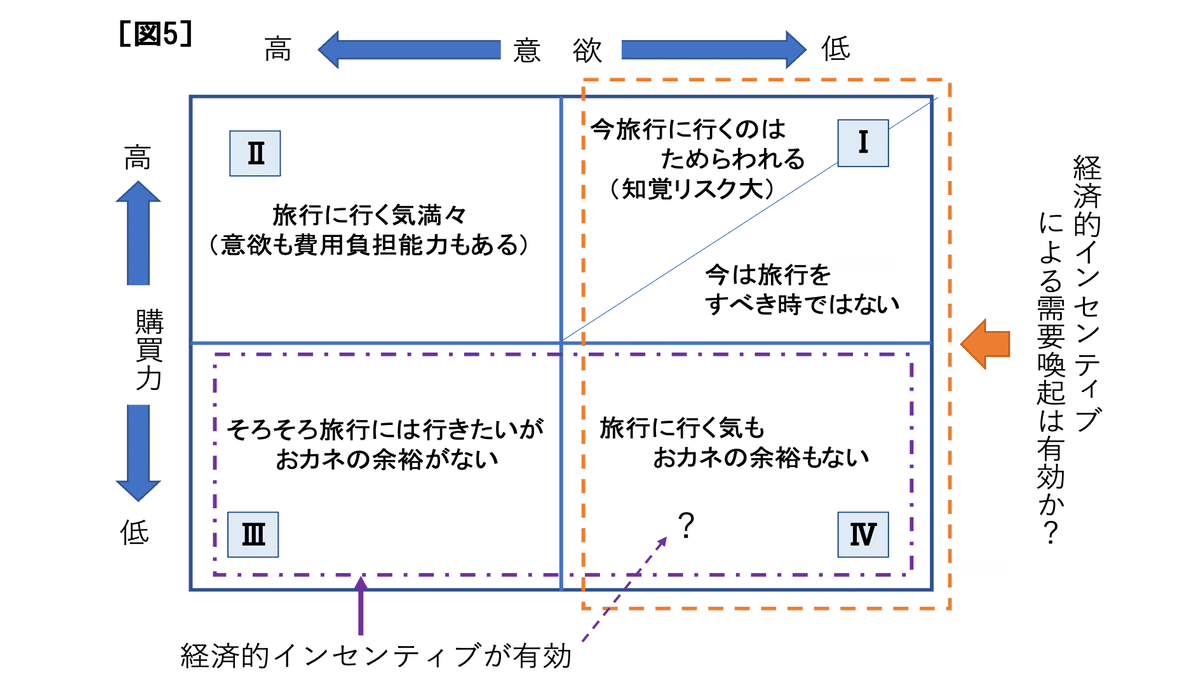

観光需要は、「機会」「意欲」「購買力」という条件が相俟って発現すると考えられる。経済的インセンティブは主に費用負担能力に不安を感じる消費者層にとっては有効であるが、問題は、旅行意欲そのものを刺激する効果、つまり、コロナ禍での不安から「旅行意欲が減退している人々」や「行くかどうか迷っている人々」の“重い腰”を上げさせたかどうかである。コロナ禍の中でも「旅行に行く気満々の消費者層」にとっては、単にお得に旅行ができたに過ぎない。旅行需要喚起策の純効果は、支援がなければ旅行に出かけ、宿に泊まることはなかった人々の需要を生み出した部分ということになる。

ところで、全国旅行支援や県民割などの旅行需要喚起策は、一見「公助」のように感じられるが、支援が受けられるのは「消費者の選択」を獲得できた事業者に限られる。

コロナ禍で需要減退に苦しんでいるという状況は同じであっても、雇用調整金等の直接支援とは異なり、政策の恩恵を受けるためには、消費者選択を獲得するための「自助」努力が問われることになる。その意味で、コロナ禍にあっても、「訪れる理由・泊まる意味のある宿づくり」が求められることに変わりはないということである。

国際観光の動向

国内需要が回復を見せる一方、国際観光はまだまだ回復途上にある。2022年のインバウンドは、3,831,900人・19年比-88.0%(11・12月は推計値)、アウトバウンド(出国日本人数)は、2,771,700人・同-86.2%(12月は推計値)にとどまっている(JNTO)。

インバウンドについては、水際対策が徐々に緩和され、入国条件が次第に拡大されてはきたが、観光客の入国が解禁されたのは、6月10日になってからである。当初は、ツアー客のみに限られていたものの、10月11日からはようやく個人客(コロナ前の訪日客の約7割)が解禁され、インバウンドの本格的回復が期待されるようになった。

もっとも、19年にインバウンドの約3割を占めていた中国人客が、いわゆる「ゼロコロナ政策」の影響でほとんど望めなかったことから、期待したほどの回復は見られなかった。ゼロコロナ政策の事実上の打ち切りを受け、今年1月8日からは中国からの出国が可能になったこともあって、回復が期待され始めているが、中国の感染状況を懸念する政府が、中国からの入国に対して水際対策を実施していることから中国人客の需要が、いつ頃どの程度回復するかはまだ不透明である。

インバウンド回復のカギを握るのは航空旅客輸送力

インバウンドの回復には、国際線航空旅客輸送力の回復が不可欠である。2019年の日本発国際線定期旅客便の提供座席数は、19夏が124.4万席/週、19冬が120万席/週、年間に換算すると、6354.4万席であると推計される。インバウンド3188.2万人のうちクルーズ客215.3万人を除く2972.9万人が航空機利用の訪日客(一般客)であるとして、他にアウトバウンド2008.1万人、トランジット217.2万人が利用していることから、搭乗率は全体で81.8%程度と推計される。

条件が同じであるとすれば、23年にインバウンドがコロナ前の水準にまで回復するためには、国際線航空旅客輸送力が、19年並、つまり年間6354.4万席、週間では122.2万席/週程度にまで回復することが必要であるということになる。

ここで、23年のインバウンドの目標値を2000万人とした時、国際線航空座席供給がどの程度まで回復することが必要になるかをラフに試算してみよう。仮定条件を、インバウンドの95%程度が航空機利用の訪日客、アウトバウンドが19年の6割程度の1200万人、トランジットが19年並の200万人程度、搭乗率を80%程度として試算すると、必要座席数は4125万席、19年の65%程度まで回復することが必要であるということになる。

この水準にまで輸送力を回復させるためには、例えば23年前半に19年の45%、後半には85%程度にまで段階的に座席供給を回復させることが期待される。

国内線需要が回復し、黒字転換が見込めるようになったとはいえ、コロナ禍で大幅な赤字を計上し、機体の売却などによって体力を消耗した航空会社が、国際線輸送力をすぐに回復させるのは容易ではない。とはいえ、インバウンドがいつ頃、どの程度回復するか、それは、国際線航空旅客輸送力の回復如何にかかっている。

働き方の変化がもたらす可能性

コロナ禍の中、多くの人々がリモートワークを経験したことで、新たな働き方に向けた人々の意識変化が生じている。

PCとインターネット(Wi-Fi)さえあれば、職場に行かなくても仕事ができるという経験をした人々は、生活時間と生活空間を柔軟に考えることができる可能性に気づいた。いつ、どこで働き、余暇を過ごし、どのように暮らすか、自らの生活を裁量的にデザインしていこうとする意識を高めた人々が増え始めている。

そうした中、観光、あるいは地方にとっての新たな可能性の一つとして注目されるのがワ―ケーション(Work+Vacation)である。

ワーケーション(広義)は、余暇を過ごすのに適した地域に、仕事をもって訪れ、滞在を楽しむ生活スタイルであり、働き方の変化に伴う新たな地方滞在の形として期待されるものである。

これには、在宅勤務日や有給休暇を組み合わせるなどして、個人あるいは家族を伴って一時的に滞在するものや、出張の前後に余暇を組み合わせた「ブリージャー」(Business+Leisure)、それをさらに延長して地方での滞在を楽しむもの、さらには企業が社員研修を兼ねて行うものなど、比較的短期の形態があるほか、地方に設置したサテライトオフィスで勤務しながら滞在を楽しむもの、さらには地方移住・二拠点居住をしながら必要に応じて職場に通勤したり、出張したりするものなど様々なものが含まれる。コロナ禍によって加速した感がある働き方の変化は、地方での新たな滞在の形を生み出しつつある。

コロナ禍の中、人々は、移動の必要性を問い直すと同時に、人と人とが時と場を共有しながら直にふれ合い、やりとりすることの意味や価値を再評価する機会を得た。

リモートワークが定着すれば、出張や通勤などの減少につながるというネガティブな可能性もある一方、ワーケーション、地方移住や二拠点居住など、生活時間・生活空間を柔軟に考える生活スタイルへの変化が、新たな移動需要を生み出し、さらに需要の平準化に一役買うというポジティブな可能性もある。そのどちらの側面が色濃く表れるか、それが「人の移動に依存する」産業にとっての吉凶を左右する。

テクノロジーがもたらす可能性

ICTやAI等、様々なテクノロジーの発達は、観光行動や観光産業の革新?につながるインパクトをもたらすであろう。

観光MaaS(Mobility as a Service:スマホのアプリを利用するなどして、複数の交通手段、訪問先の案内・予約・決済までを統合し、“シームレス”な移動サービスとして提供することで、より自由で快適な域内移動を可能にしようとする仕組み)は、地方における交通ネットワークの弱点克服が期待されるだけでなく、観光客個人が観光プロセスを自由にデザインするツールとして活用される可能性も期待される。

また、データ分析による観光地の需要予測精度の向上と活用も期待される。伊勢のゑびや・EBILABでは、高精度の需要予測によって収益性の向上のみならず、食品ロスの減少、従業員の働き方改革をも実現している。「京都観光快適度マップ」のように、混雑状況予測に基づく情報発信によって観光地の混雑緩和に取り組む例もある。

コロナ禍における苦肉の策として編み出されたオンライン観光が今後定着するのか、あるいはどのように発展するのかも注目されるところである。

オンライン観光は、コロナ禍の中で生まれた「旅行の消極的代替案」であるが、一般の観光では見ることができない「オンラインならでは特典」が盛り込まれていたり、リアルな旅行需要を喚起するプロモーションの役割を果たしたとの評価もある。さらに、旅行に不安のある高齢者や障がい者にとって、地域の魅力を楽しめる可能性を開き、「観光のユニバーサル化」につながることも期待される。

オンライン観光は、ICTを通じて「現実に存在する地域を楽しむ」ばかりでなく、「現実には存在しないものを楽しむ」方向へと発展する可能性をもっている。やがてテクノロジーの発達と人々の意識変化が起これば、「VR観光」という非日常体験を楽しむ新たなレジャーが出現する可能性もある。

テクノロジーが「リアルな世界での展開」によって、観光の課題を克服し、新たな可能性を開くのか、あるいは「バーチャルな世界での展開」に発展し、リアルな観光を超えた「より非日常的な感覚を楽しむ新たなレジャー」を出現させるのか。今後が注目される。

テクノロジーの活用による「移動を伴わない観光」が現実のものとなり、旅行の代替化が進むとするなら、それはすなわち地域を訪れる人々が減少することを意味する。その時、リアルな人の移動・滞在にかかわる「現在の観光産業」はその規模やありようを維持できるのだろうか。

さらに、観光による地域振興が、訪れる人々のもたらす賑わいや消費による社会的・経済的活力の再生を求めることであるならば、「移動を伴わない観光」の登場は、観光による地域振興の意義を失わせることにつながるのかもしれない。

働き方の変化やテクノロジーの発達がもたらすであろう観光?の新たな可能性―それらがどれほどの収益力、成長力を生み出すのか、どれほどの速度で進展するのか、それはなお未知数である。

しかし、“その時”が訪れた際、我々は観光をいかなるものとして認識し、意味づけるのであろうか。人々の観光行動やそれを支える産業、さらには観光に期待を寄せる地域等、現在の「観光」はその姿をどの程度とどめているだろうか。

地域の宿泊業の課題

コロナ禍によって疲弊した地域の中小宿泊業にとって、コロナ禍をしのぐための借入金の返済がこれから重くのしかかってくる。無利子・無担保とはいってもその負担は決して少なくはない。

加えて、コロナ前から顕在化していた人材の量的・質的不足がさらに深刻化していくことも予想される。そうした問題を抱えながら経営の立て直しを図る道のりは決して容易なものではない。コロナ禍から立ち直り、さらに前へ進む段階に向け、「訪れる理由・泊まる意味のある宿づくり」をめざし、集客競争力をつけ「稼ぐ力」を高めると同時に、従業員にとって「働く魅力」を高め、人材獲得競争に生き残れる体質を作り上げていく必要がある。

さらには、後継者難から事業承継が危ぶまれる宿を抱えた観光地・温泉街もあることから、業界・地域の中で、事業運営の協同化や相互支援、人材育成や事業承継の仕組みをつくり、観光地・温泉街の機能、風情を維持・再生する取り組みも求められる。

オーバーツーリズムを避けることはできるか

コロナ禍前の日本の観光は“インバウンド・バブル”に沸いていた。その経済効果に注目が集まる一方、インバウンドの量的拡大とそれをめざす政策、それを格好の事業機会として新規参入を図る事業者の増加が、地域社会に混乱をもたらすようになっていった。「オーバーツーリズム」や「観光公害」といった言葉が用いられるほど、地域によっては観光の弊害が問題視され始めたのである。

オーバーツーリズムという現象は、地域の「観光受容力」の限度を超えた観光によって、観光体験の質を劣化させるだけでなく、受け入れる地域社会に様々な悪影響を及ぼすような事態である。観光の悪影響が地域の生活環境にまで及び、観光とは直接関係のない人々の営みにまで支障をきたすまでに拡大し、看過できないレベルに達する事態が観光公害である。

そうした事態は、過剰な観光需要、好ましくない観光行動や事業活動によって生ずるが、もう一方では地域の生活の場が観光対象化されることによってももたらされる。住宅地の中に「民泊」が出現し、いつの間にか静かに暮らす人々の生活の場に観光が入り込んでくる。地域の日常を支えてきた市場が“人気観光スポット”になる反面、地元客が遠ざかるようになっていく。住民の生活の足である公共交通機関が観光客の混雑によって利用が妨げられるようになる・・・。地域における観光と生活の共存の形が崩れ、住民の間にいつしか「反観光」感情が芽生え始めていくのである。

アレックス・カー氏は、コロナ禍でオーバーツーリズムの問題が忘れられてしまうことに強い懸念を表明し、収束後に人々の旅行意欲が一気に解放されれば、これまで以上に大きなダメージを被ることになると警告を発している(「中央公論」2021年1月号)。

オーバーツーリズムの問題は、「観光が地域の生活環境を破壊する」という事態を引き超す一方、観光体験を劣化させ、観光地の価値の低下を招き、「観光が観光を破壊する」という事態を引き起こす。

この問題にどのように向き合うべきか、それは観光のあり方を考える上で極めて重要な問題を投げかけている。観光の効果を享受しながらも、その暴走を制御し、地域の“宝”を守り、地域に住まう人々の生活の場を守るためには、集客規模と消費額の増大だけを求めるのではなく、観光体験の質と生活環境の質を維持しうる適正水準をめざしたルールづくりと、観光需要のマネジメントを担う高度化した観光マーケティングが求められる。

問われる観光立国、観光まちづくりのあり方

観光は、地域に暮らす人々、訪れる人々が互いに「異(い)なるもの」を受け入れ、「ウェルカムとリスペクトのある関係」を築くことであり、地域の稼ぐ力も文化交流もそこから生まれる。

地域には住民の暮らしがあり、それを支える特有の自然や歴史的文化的ストック、都市機能がある。それが地域の多様性を生み、観光魅力にもつながってきた。地域の恵みや持ち味を住む人々と訪れる人々が分かち合うことが観光であり、訪れた人々が地域の恵みや持ち味とそれを活かした営みに共感し敬意を払い、観光を楽しむ代償として応分の負担をする。それが地域社会とそこに暮らす人々とのよき関係性を育むことにつながる。観光の場と生活の場が重なり合う観光地は、観光と住民生活が共生しあう場であることが求められる。

観光立国も観光まちづくりも、より多くの経済的利益を獲得するために“観光客ファースト”の国・地域づくりを推し進めることではない。住む人々が、地域の恵みや持ち味、そこで育まれた知恵や技を誇りとし、それを守り、訪れる人々と分かち合うことで、「住んでよし、訪れてよし」の地域をつくっていこうとすることこそが観光まちづくりのめざすものではないのか。

人口減少・少子高齢化がもたらす消費の減少分をインバウンドの増加によっていつまで補い続けることができるのか。どこまで量的拡大をめざすのか。自ずと限界があろう。

やがてコロナ禍が収束し、心から「ようこそ日本へ」と言える日が戻って来るだろう。その時、我々は「どれだけ多くの観光客が訪れる国か」ではなく、「毎年多くの“日本ファン”を生み出し、世界中に送り出す質の高い観光を実現している国」であること、そのことをこそ誇りとしたいものである。それこそが「観光立国」に暮らす人としてのプライドであろう。

<執筆者略歴>

東 徹(あずま・とおる)

立教大学観光学部教授。

1962年岩手県陸前高田市生まれ。専門分野は、商学・マーケティング。観光ビジネス、観光と地域振興、地域ブランド、商店街問題等を研究。日本大学大学院商学研究科博士後期課程満期退学後、北海学園北見大学商学部教授、日本大学商学部教授を経て、2010年から現職。

この記事に関するご意見等は下記にお寄せ下さい。

chousa@tbs-mri.co.jp