2021年のテレビエンターテインメントを振り返る

【多くがコロナのもとで制作され、放送された2021年のテレビのエンターテインメント番組。その特徴と優れた成果や問題点をメディアエンターテインメント論を専門とする筆者が説く】

影山 貴彦(同志社女子大学教授)

2021年のテレビドラマ~「慈しみ」がキーワード~

2020年に比べ、2021年のドラマ制作は、比較的落ち着きを取り戻したように映る。

無論、新型コロナウイルスの社会への拡がりは、依然として予断を許さない状況が続いている。出演者や関係者の感染により、撮影ストップが余儀なくされたり、日ごろの撮影に関しても相当厳しい条件をクリアしながら臨むことが課されている。昨年はリモートドラマが何本か制作され、「世界は3で出来ている」(林遣都主演、水橋文美江脚本、フジテレビ制作)のように高く評価されたドラマもあったが、今年はそのスタイルの作品はほぼ姿を消した。ウイズコロナの環境の中で撮影・制作を可能にすべくあらゆる創意工夫が成された賜物だろう。

具体的に印象に残ったドラマを3つほど挙げてみる

まず1月から3月まで放送された「俺の家の話」(長瀬智也主演、宮藤官九郎脚本、TBS制作)。親の介護の問題を正面から描いたドラマは、近年あまり記憶にない。全盛期を過ぎたプロレスラー(長瀬)が、能楽の人間国宝の父(西田敏行)の介護のため現役を引退し、家庭内の問題と直面しながら前に進んでいく物語は、一見現実離れしているようでありながら、私たちひとりひとりにとって決して無縁でないことを改めて教えてくれた。長瀬と西田の競演に心躍った。

4月から6月まで放送された「大豆田とわ子と三人の元夫」(松たか子主演、坂元裕二脚本、関西テレビ制作)も魅力的なドラマだった。いわゆるバツ3の女性と、離婚後も彼女のことが気になる3人の元夫たちとの人間関係を軸にして、ユーモアに塗しながら深く鋭く描写した。離婚は決してマイナスではないのだというメッセージを坂元の筆に感じた。

「大豆田とわ子~」と同時期に放送され話題を撒いたのが、「コントが始まる」(菅田将暉主演、金子茂樹脚本、日本テレビ制作)だ。結成から10年、お笑い芸人としてプロデビューしたものの、売れないままの3人の男たちと、彼らを取り巻く人々のほろ苦くも愛おしい日々が綴られた。自らの青春時代を投影した視聴者も多かったはずだ。

【引き続き<3つのドラマの共通点>に続く】

他にもいくつも挙げられるほど、今年は心に刻まれたドラマが多かった年だが、前述した3つの作品に共通するのは、「人に対する慈しみ」だろう。いずれの主人公たちも、何かしらうまくいかない日々と戦っている。喘ぎ苦しんではいるが、そこに悲壮感はない。浅薄な明るさでなく、地に足をつけなんとか前を向こうとしている姿勢は、大仰に肩肘を張ったものではないからこそ視聴者の共感を呼んだ。コロナ社会をことさらに描いた作品ではないが、今の私たちに柔らかく響く。明日に希望を持って生きようという気にさせてくれた。そこに心が動かされたに違いない。クライマックスを迎えようとしている放送中(10月~12月)の「日本沈没」(小栗旬主演、小松左京原作、橋本裕志脚本、TBS制作)には今回、―希望のひと―の副題がついている。「希望」、こんな時代だからこそのキーワードだろう。

もうひとつ。5月から10月まで放送されたNHKの連続テレビ小説「おかえりモネ」(清原果耶主演、安達奈緒子脚本)は、朝ドラの枠を超えた名作となったと確信する。清原の、19歳とは思えぬ感情の襞を表現する細やかな演技力に感服した。東日本大震災の際に心に傷を負いながらも、気象予報士として少しづつ、けれど確実に成長を遂げていくヒロインの姿を安達は見事に描いていた。作品全体に、「私たちの未来が希望に満ちた明るいものになりますように」という関係者たちの思いが込められていたように思う。2021年という年にもっとも相応しかった番組は「おかえりモネ」ではないかと私は捉えている。

2021年のバラエティ・情報番組等~「新陳代謝」と「涵養」~

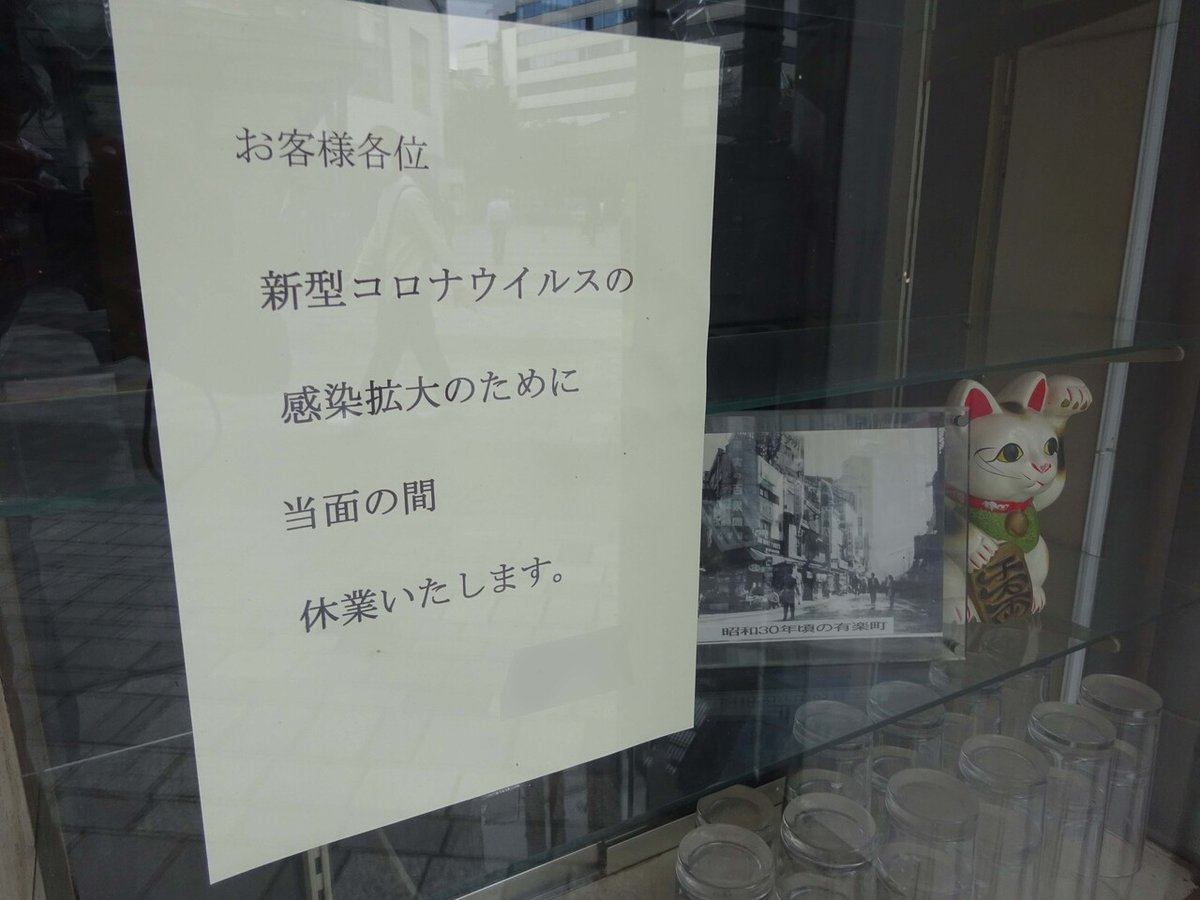

ドラマの場合、コロナを描くのか、あるいは描かないかの選択は、作り手に委ねられる部分だが、バラエティ番組や情報番組などの場合、いかなる場合でもコロナと正面から向き合わなければならない。それはノンフィクションの宿命だ。報道寄りの情報番組であれば、コロナを扱うことが、そのまま番組の柱となりうるが、お笑いを主とするバラエティ番組や、グルメ番組や街ブラ番組など、ロケを伴うエンターテインメント要素の強い情報番組が、昨年に続いて制作上大いなる苦労を強いられたことは、周知の事実である。私たちが実際には当分行くことができない温泉宿を紹介したり、長期休業しているレストランのおすすめメニューを紹介せざるを得ない事態も、昨年同様長らく生じた。「〇年〇月〇日に撮影したものです」といささか苦しい言い訳じみた?テロップを目にすることもあった。多くの視聴者はそれらを割り切って見てはいたが、見るたびに逆にいら立ちを覚えた人もいただろう。日本のテレビがいかに、「グルメ」、「旅」、「街ブラ」番組に依存してきたかを露呈したともいえる。

2021年に終了した番組の代表として「パネルクイズアタック25」(朝日放送テレビ制作)を挙げたい。1975年4月から今年9月末まで、46年続いた超長寿番組の歴史に幕を下ろした。私は毎日新聞の取材に対し、『純粋にクイズを楽しむのではなく、芸能人を出演させてバラエティ色を強めなければ視聴率が取れないという時代の流れもあり、局が終了の判断に至ったのだろう。それでも、継続のためにもうひと踏ん張りして欲しかった。せめて番組の歴史と伝統を支えたプロ意識を局内で共有し、今後の番組作りに役立ててほしい』(7月2日)と終了を惜しんだ。常々「番組および出演者の新陳代謝」を好意的に捉える私だが、同時に伝統に裏付けられた局の顔ともいえる番組の終了には大いに慎重であるべきだとも考えている。

今年スタートした新番組の代表格に、「THE TIME,」(TBS制作)を挙げたい。月曜から木曜までの総合司会をTBSアナウンサーの安住紳一郎が、金曜日の司会を香川照之が務める情報番組が10月1日にスタートした。『テレビの視聴は習慣に左右される。ましてや朝の情報番組については、その要素が極めて高い。「THE TIME,」が視聴者の間に定着するには一定の時間を要するだろうが、とてもよき船出をしたと評価したい。東京キー局であるTBSを中心としながら、JNNと呼ばれる系列のネットワーク各局が一丸となり、切磋琢磨していいものを作ろうという気概が画面にあふれる』(「影山貴彦のテレビ燦々」毎日新聞10月18日)と、番組開始しばらくのタイミングで自身の連載コラムに記した思いは、今も変わらない。前述したとおり、テレビにおいて「新陳代謝」は必要だが、「涵養」、すなわち時間をかけてじっくり育てることも、今のテレビ関係者に強く求められる資質のはずだ。

いわゆるお笑い番組に関しても触れておく。「日本笑い学会」の理事を務めていることもあり、笑いに関するコメントを求められることが少なくないが、今年は昨年同様、芸人にとって試練の年であったと同時に、若手たちにおいては、飛躍のチャンスの年であったと括ることができよう。深夜のみならず、ゴールデンやプライムタイムに関しても、若手、中堅芸人たちが、ベテラン勢の力を借りず活躍する番組が増え始めている傾向を好ましく思う。残念ながら実りはじめている番組はまだ多いとは言えないが、こちらに関してもキーワードは「涵養」だろう。

試練に関しては改めて言うまでもないが、コロナ禍のために笑いを提供することの難しさを作り手、演者を問わず実感したという事実がある。エンターテインメントの中でも、笑いは提供のタイミングが極めて重要だ。一例を挙げれば、東日本大震災の直後、あるテレビ局が視聴者を励ます?意図から、いわゆる「応援ソング」を合唱する番組を編成した。被災者でない視聴者は自然に受け入れられたかもしれないが、現実に大きな被害にたった今遭った人が、歌を聴いて励まされる可能性は、ほぼないに等しい。私自身阪神淡路大震災で被害を受け、同時に震災特別番組制作に携わった経験からも強くそう思う。エンターテインメントは、提供するタイミングを間違えれば人を傷つける。音楽番組以上に、お笑い番組はそのタイミングが特に難しい。受け手がどんな思いでテレビ画面をみつめているか、そのことを想像する力が作り手にも演者にも必要だ。難しさは続くものの、2021年は2020年に比べ、受け手の感情は笑いを受け止めやすくなってきたとは言えるだろう。

笑いの素晴らしさを再確認できた番組も見られた。8月28日と29日に2夜連続で放送された「FNSラフ&ミュージック~歌と笑いの祭典~」(フジテレビ制作)は、笑いと音楽の融合ということで実験的な部分はあったが、評価に値する関係者の熱が感じられたし、10月2日に8時間にわたって生放送された「お笑いの日2021」(TBS制作)では、特に「キングオブコント」(同)に関して若手芸人たちのクオリティーの高さが際立っていた。今やお笑い番組の頂点といっても過言ではない、「M-1グランプリ2021 」(朝日放送テレビ制作)の放送が間もなくだが、コロナ禍をしぶとく生き延びてきた芸人たちに、再び光が差し込み始めた年でもあった。

むすびにかえて

私たちが、新型コロナウイルスという目に見えない敵と向き合っておよそ2年が過ぎた。この小文が読者の目に触れるのは2021年12月初旬。締め切りの関係で執筆しているのは11月半ばなので、若干のタイムラグがあることをお許しいただきたいが、コロナ禍という類稀なる「禍(わざわい)」から、いまだ解き放たれていないことに間違いはなかろう。

大学での私の専門は「メディアエンターテインメント論」だ。メディアをエンターテインメント的見地から研究することを主眼としている。エンターテインメントは私たちにとって「不可欠」なものと考える者だ。『人が人生を振り返る時、思い出されることはきっと不要不急のものばかり。(中略)「不要だけど不可欠なもの」を実は渇望していることにも気づいた』(「注目の人、直撃インタビュー同志社女子大・影山貴彦氏 エンタメは不要不急でも不可欠」日刊ゲンダイ2020年5月24日)と、昨年のインタビューで語った拙き思いは、今年さらに強くなった。エンターテインメントの大切さが再認識された2021年、それはテレビメディアにとっても例外ではない。

<執筆者略歴>

影山 貴彦(かげやま・たかひこ)

同志社女子大学メディア創造学科教授 コラムニスト

毎日放送(MBS)プロデューサーを経て現職

朝日放送ラジオ番組審議会委員長

日本笑い学会理事

著書に「テレビドラマでわかる平成社会風俗史」、「テレビのゆくえ」など

この記事に関するご意見等は下記にお寄せ下さい。

chousa@tbs-mri.co.jp