選挙におけるソーシャルメディアの影響と大手メディアの選挙報道の在り方

民主主義社会の根幹は公正な選挙であり、報道機関が提供する知識・情報は欠かせないはずだ。SNSの隆盛が続く一方で、一層のマスメディアの衰退が続く中で、偽情報・フェイクニュースへの対応も含め「解」が見つからない状況が続いてきているといえるだろう。選挙報道の3つの課題を考察する。

山田健太(専修大学ジャーナリズム学科教授=言論法)

3つの課題

いわゆる「選挙」をめぐる報道課題は大きく3つに分かれよう。

1つは「政治的公平さ」をどう担保するかであって、公職選挙法や放送法といった法の定めのあるなしにかかわらず、公正な選挙を実現するために公共的な性格を有する言論報道機関は、それなりの立ち振る舞いが求められている。一般的な報道批判の矛先は、過度な自制やその背景にある政府や政党からの介入や要請・抗議に向けられているが、そもそもなぜ数量平等が政治家からは求められ、それに反することが偏向なのかを問う必要もあろう。

2つめは「選挙への関心」あるいは「投票率アップ」に報道は無力なのかという点である。それは1つ目の問いとも深く関係はしていようが、これだけ「マス」としてのメディアが存立している国において、圧倒的な投票率の低さが解決しないばかりか、ますます政治的無関心が広がっているような状況を、世論形成や議題設定を機能としてうたう言論報道機関が座視してはいられないはずだ。

そうしたなか、2013年に選挙期間中の「ネット解禁」が実現したものの、そのインターネット上の選挙関連情報は、明より暗の部分がクローズアップされる状況にある。偽情報(フェイクニュース)の跋扈により、投票行動にも影響が生まれているとの指摘もある。

一般的なSNSによる人権侵害等のトラブル、選挙期間中のフェイクニュースのありようなど、課題は報道という領域にとどまらないものの、SNS時代の選挙報道、とりわけネット対応が大きな課題であることは間違いない。これが3つめの課題だ。

本稿の中心課題は、大手メディアの選挙報道におけるソーシャルメディアの影響であることから、主としてネット上の言論報道機関とりわけ民放テレビ・ラジオ局のありようについて、上記の3つの問題を考察していきたい。

なお選挙報道の法制度・倫理上の問題については、拙稿「なぜ、これほどまでにテレビの選挙報道はつまらないのか」『GALAC』2022年2月号、拙稿「選挙報道のお作法 上・下」『民放Online』2021年10月25日・同年11月17日配信を参照されたい。

政治的公平さ

とりわけテレビにおける選挙報道をめぐる政治的公平さの問題については、すでに多くの指摘があるところだ。したがって、ここでそれらを繰り返すことは避けるとしても、この問題が選挙報道全体、ひいては放送の自由に大きな影響を及ぼしていることについては再度確認をしておく必要があろう。

その1つは、放送界そして社会全体に広がる「馴れ」と「諦め」である。

とりわけここ20年の政府のお家芸ともいえる、国論を二分するような課題や国策として譲れない政策に対する、意固地なまでの強弁ぶりがある。

それは日米同盟に基づく辺野古の新基地建設や、原発再稼働や新設に舵を切ったエネルギー政策に象徴的にみられるような、対話を拒否し異論を封じ、むしろ社会の分断を意図的に生じさせることによって政策の推進力にする手法である。

ほかにも日本学術会議の「改革」などでもみてとれるものの、放送法の解釈もこの手法が使われており、一方的な法解釈の変更ののちは、学会の通説などお構いなしで政府も政党も一気呵成に「新」解釈に基づく番組への圧力をかけ続けている。

その結果、若い放送人も含め、放送は政府のコントロールのもとにあってやむを得ないし、免許事業という特殊性を勘案すると放送の自由は限定的なものにならざるを得ない、との思いが支配的な状況ができている。

そして第2には、公平さは正しい概念で、政府を批判するのは偏った報道であって好ましくないとの空気感の広がりだ。さらにこうした視聴者・聴取者の声が、放送局にとって大きなプレッシャーになることは否定できまい。

もっといえば、いわばクレーム対応によって、本来であれば番組作りに割くべき時間や労力、さらには費用までがかかるとなったら、現場を預かる管理者にとっては「アタマを使う」必要に迫られるに違いない。筆者の知る限りではあるが、ラジオ番組は相当程度自由な番組作りをしていると思われるし、そこに障害があるほどのクレームが寄せられるという話も聞かないが、テレビの場合はそうはいかない事情が存在するようだ。

だからといって、選挙の季節になると、わざわざ編成責任者のお達しが局内に回る状況が好ましいはずはない。BPOも事案を通じて自由な選挙報道にお墨付きを与えているにもかかわらず、放送局自身が過度の自制をしている実態は否定できないからだ。

1つの局で無理なら、せめて放送界あるいは報道界で、きちんと「おかしなこと」に対峙する気持ちを固めることがまずは求められている。

もし注意書きを徹底するのであればむしろ、公職選挙法の条文を示し、本則は報道の自由が保障されていることを示し、公平さの法解釈としては少なくとも日本では数量平等が求められていないことをはっきり現場に理解させることが必要だ。

※参考 鈴木秀美・山田健太編著『放送制度概論』商事法務

政治的無関心

社会の政治的無関心や政治性への忌避感は、さらに厄介だ。しかも、より身近な地方自治ほど無関心な状況があり、それを後押ししているのがテレビをはじめとする、もっぱら国政中心の「政局報道」にあるのではないか。

最近の例でいえば、宮崎県知事選挙は投票率が大幅にアップしたし、杉並区長選は選挙中もその後もさまざまな報道が続いている。それでもまだ、多くの人にとって明治神宮外苑の問題は関心があっても(これすらも東京ローカルの問題とも言えるが)、より身近な自治体の環境問題も、ましてや町内の自治会の課題に関心が払われない状況が続いている。

コロナ前のことではあるが(社会的関心の薄まりという点で、このコロナでさらに状況は悪化している感がある)、学生と話をしていて気になることがあった。

それは、投票日にディズニーランドに誘われ、選挙があるからと言ったら白い目で見られた、というのだ。単に投票すべき政党がないとか候補者がいないということで選挙に行かないのではなく、さらに事態は、選挙に行くこと自体を「ヘンな奴」視するところまできているわけだ。

こうした意識を変えるのに、「選挙に行こう」キャンペーンは効果がないばかりか逆効果を生んでいるのではないか。すでにとりわけ若い世代に見放されているメディアや、そもそも関心を持っていない自治体の選挙管理委員会が、有名タレントを使ったその場限りの呼びかけ自体が、胡散臭いと思われている可能性が高いからだ。

信頼されていないメディアが、ここぞとばかりに若い世代に媚びを売る姿勢も受け入れられるはずがない。

さらにこれに追い打ちをかけているのが、政治的中立を求める社会の空気だ。

テレビのバラエティー番組でも、小学校低学年と思える子どもが、この問題は話すと差し支えます、などと大人口調で答えることが少なくない。学校でも、政治課題についてディスカッションする習慣も機会もないまま投票年齢に達し、突然政治に関心を持てと言われても戸惑うばかりだ。

それは大学においても一般的に言えることだ。今国会でも多くの重要法案が成立しているなかで、それらを学ぶあるいは知るきっかけすら、InstagramとTikTokの世界で得ることは難しかろう。

たとえば大学において蔓延する薬物や闇バイトだけでなく、旧統一教会をはじめとするカルト宗教や自己啓発系セミナーの問題も、地元の放送局が、しつこく繰り返し問題追及をしていくことで問題が掘り起こされ、それが視聴者の政治や地方自治への関心へと広がっていくだろう。

ネットには流れず、こたつ記事の対象にならないような素材こそが、各放送局がやらなければいけないことだと思う。こうした日常的な報道こそが、政局報道を超える選挙報道である。

※参考 山田健太・たまむらさちこ『「くうき」が僕らを呑みこむ前に』理論社

偽情報対策

同じことはフェイクニュース対策にも当てはまる。基本はユーザー=視聴者・聴取者の情報リテラシーを高めることに尽きるからである。

もちろん後述する通り、選挙期間中に躊躇せずに一歩踏み込んだ「ファクトチェック」を、報道機関が率先してする必要が生じてはいよう。しかしそれとて、特定の集団にとってメディアが嘘だと報じれば、その分、自説を強く真実だと盲信するといった傾向が生まれやすい。

もともと確証バイアスと呼ばれるように、自分がすでに持っている先入観や仮説を肯定するため、自分にとって都合の良い情報ばかりを集める傾向もあるとされる。それに上乗せされるようなかたちで、他者からの批判や指摘が反発を生むバックファイア効果が生じているということになる。

むしろフェイクニュースを流す側が、「もう1つの真実=オールタナティブ・ファクト」として自説を主張し、メディアの報道こそが偽情報であると言い募るような情報環境のもとでは、選挙のような一定の短期間の情報戦に報道機関が巻き込まれた場合、マイナスの作用の方が大きくなる可能性すらあるだろう。

まさに前回の米国大統領選挙時のトランプ陣営vs. CNNはじめ特定メディアの構図ともいえるが、こうした事態が日本に起きた場合は逆に、最初に述べた政治的公平議論は吹っ飛ぶということになる。

あるいは日本の場合、地上波の放送局や主要な新聞メディアが、一方的に特定政党・候補者に有利な情報のみを流し続けるということはあまり想定できず、現時点での想定される状況は、ウエブ上を中心に「明らかなデマあるいは真偽不詳の情報」が流され、それが投票行動に影響を与えることが容易に想像されるような場合であろう。その時に、報道機関がどう対応するかという命題である。

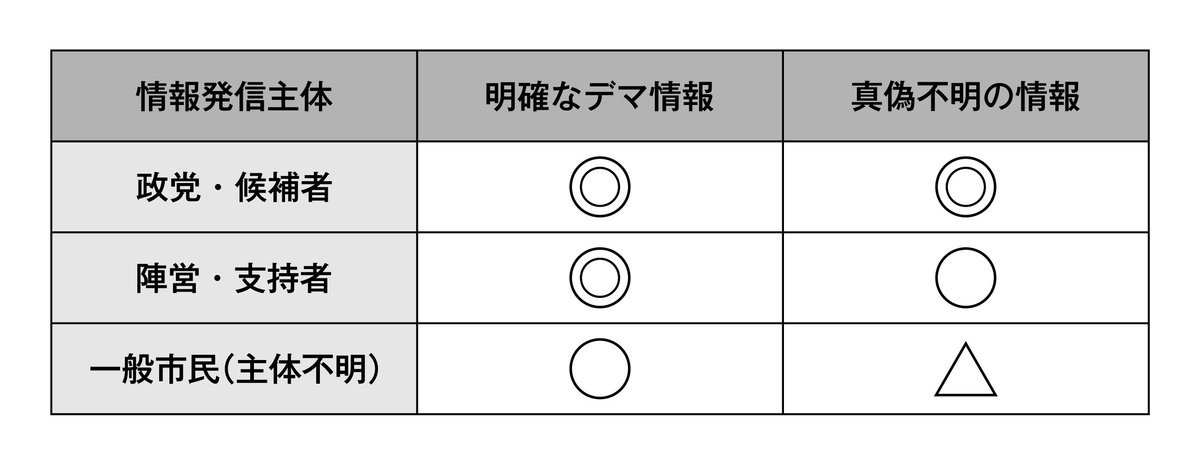

過去の新聞事例(朝日新聞、琉球新報、沖縄タイムスなどの過去事例を指す)をベースに、テレビ局の対応可能性をまとめると下表のようになろう。◎は放送番組として対応すべき事案、○は放送番組として対応すべきだが実際は難しくウエブサイト上ならできそうな事案、△は現時点で対応はしづらい事案、とした。

そもそも放送は、番組種別によることなく(報道か娯楽・バラエティーかに関係なく)、放送番組である以上「事実」を報ずることが法の要請である(放送法4条)。とりわけ「報道」と名がつく以上、十分な取材の上に真実であると相当の理由があるもののみが放送されているはずだ。

その時、事実を報じることの裏返しとして、従来は「事実ではありません」ということをあえて報じることはしてこなかった経緯がある。しかし事実でない情報が世間に流布し、しかもそれがSNSの発達によって大きな影響を持つ以上、否定情報を出すことは重要な報道機関の役割になったといえる。

その際、とりわけ公職選挙法に定められた選挙報道期間(公示から投票日前日まで)と投票日においては、否定情報を出すことによって、特定の候補者にとって有利に働くことを憂慮する声が強く、その結果、あえて黙認するという選択肢を取ってきた放送局が多いと推測される。

法で定める期間のみならず、実質的な選挙期間である公示前においても、少なくとも選挙日程が事実上示されたような状況においては、候補者の番組出演を自粛するのとあわせて、上記の否定報道の「自粛」をしてきたといえるだろう。

放送局ができること

しかし、誤った情報によって選挙結果が左右されることは、まさに公正な選挙の実現という大目的からしても相応しいものではなく、政党あるいは候補者、もしくは後援会等の陣営・支持者が明らかな虚偽情報を発信している場合は、番組中できちんと根拠を示して否定報道を実行することが求められている。

それは通常の報道の延長線上として現場における違和感もないと思われる(陣営からの抗議を受ける可能性など、ちょっとした「勇気」は必要であるかもしれない)。

ただしこれが真偽不明の情報、すなわち明らかな間違いとはいえないレベルだと難しい。それでも、政党・候補者の発信情報において、たとえば公約・政策の実現可能性や過去の活動実績が、明確なデータで証明されていないなどの場合、その曖昧さこそが報道対象であるといえる。

しかもこの点も、通常の報道の中で、あるいはその延長線上として十分に報道可能性はあるものだ。実際、すでに行われている公約分析はこの範疇ともいえる。

表中で〇印で示したように、放送番組中では指摘が躊躇されるものについても、ウエブ上で報じる、あるいは関連情報のリンクをつけることで、視聴者・ユーザーに判断を委ねるなどの方法も活用しつつ、何らかの情報提供をすることが、社会において情報の真偽判断のプロフェッショナルである報道機関として求められている役割ではなかろうか。

同様にプラットフォーマーにおいても、報道機関が報じた広義のファクトチェック情報は、優先して上位表示するなどの対応があってしかるべきであろう。

ただしどうしてもこうした対応はYahoo!などの国内サイトに限定的にならざるを得ないであろう。それでも、こうした取り組みは間違いなくやらないよりましであるだけではなく、X(Twitter)などの投稿にも影響を及ぼすであろうし、ネット空間において誤った情報が跋扈する事態を緩和することにつながるであろう。

関連して、この種のニュースサイトも含め、テレビ局において積極的なのは「ボートマッチ(vote match)」と呼ばれる投票先アドバイスコンテンツだ。

いまや、在京各紙は自社オンラインサイトの売りの一つであるし、NHKも「参入」し、凝ったサイトを運営している(余計なことではあるが、これもまた、放送番組の「付随業務」なのだろうか。やるのであれば、むしろ地方選挙でこそやってもらいたい)。

ほかにもインターネット上では、マッチングサイトがいくつも立ち上がっている。しかも婚活サイトなど、ネット上のマッチングが日常化していることもあり、一定の信頼性を持って受け入れられているようだ。

もちろん、確かに日常的に政治に関心を持たない層に対するサポートとしては有益だろうし、その仕組みもよく考えられたものが増えてはいる。それでも、放送局が実施することの怖さは常に念頭に置く必要があるだろう。

例えば、先の選挙においてキー局が行ったものの1つは、特定の候補者との一致ではなく、「コロナ対策」と「多様性」といった2軸でスコアするもので、それによって政党・候補者との「相性」診断的なものだった。若者を意識した面白い試みであったことは事実だ。

しかし課題も残る。たとえばいま若者共通の関心事は「差別」である。女性差別であったりLGBTQの生きづらさだったり、筆者周辺の学生も強い関心を寄せている。

こうした関心を具体的な投票行動に結びつける必要があるわけだが、同性婚やLGBTQへの対応、夫婦別姓やクオーター制の導入などを考えた場合、最も後ろ向きの政党は明白だが、上記番組サイトでは必ずしもそのような結論には行き当たらないもどかしさがあった。むしろ、政権党(候補者)の実行力が評価される傾向すらみられた。

もし当初からそうした「誘導」を意図したものであれば別であるが、良かれと思っての仕掛けが別の結論を生みかねない危険性もあるということだろう。

むしろ、こうした試みにはあえて手を出さない、という選択肢もあってよいかもしれない。あるいは、ネット上のボートマッチングを徹底検証した方が、視聴者あるいはネットユーザーにとって実りがあるのかもしれない。

民主主義社会

2000年代に入り、西欧諸国の古典的な民主主義概念の崩壊が指摘されてきた。それは日本においてもそのまま当てはまるものが多いが、投票率の低下、労働組合の衰退、メディアによる政治の劇場化、議会における討論の軽視、一部の有識者・専門家による政策決定プロセスの固定化などである。

これらは「ポスト民主主義」と総称しうる言説であるが、これらの多くは1970・80年代以降の「新自由主義」改革のなかで進んできたともされる。

その後2010年代後半以降、これらへの応答として「ポスト真実の政治」が語られるようになり、真実や民主主義の問い直しが続いている。SNSの隆盛が続く一方で、一層のマスメディアの衰退が進む中で、偽情報・フェイクニュースへの対応も含め「解」が見つからない状況が続いてきているといえるだろう。

そうしたなかでのコロナ禍は、議論の省略による政治主導が広く容認され、民主主義の概念すらもが大きく変容する状況になっている。

しかし、民主主義社会の根幹が公正な選挙であり、その投票行動のための判断材料として、報道機関が提供する知識・情報は欠かせないはずだ。民主主義社会を維持発展させるため、テレビやラジオができることはまだまだある。

<執筆者略歴>

山田健太(やまだ・けんた)

専修大学 ジャーナリズム学科教授。

専門は言論法、ジャーナリズム研究。 1959年、京都市生まれ、青山学院大学卒。日本新聞協会職員(この間、英国エセックス大学人権法研究所訪問研究員、新聞研究所研究員、日本新聞博物館学芸員)を経て、2006年より専修大学。早稲田大学大学院ジャーナリズムコース等でも講師を務める。

日本ペンクラブ副会長、情報公開クリアリングハウス理事、 放送批評懇談会理事、自由人権協会理事、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会会長、川崎市文化賞等選考委員など。

趣味はサッカー観戦とワイナリー巡り。

この記事に関するご意見等は下記にお寄せ下さい。

chousa@tbs-mri.co.jp