「線状降水帯」が広く知られるきっかけ~「広島土砂災害」から10年~

【集中豪雨による土石流の発生などで77人が犠牲になった2014年8月の「広島土砂災害」。あの時から広く知られるようになったのが「線状降水帯」だ。あれから10年。そのワードは今どのような立ち位置にあるのか、そして土砂災害を防ぐべく被災地・広島はどのような対策を進めているのかを報告する】

岩永 哲(RCC中国放送 ウェザーセンター気象予報士・記者)

「先ほど気象庁は『線状降水帯発生情報』を発表しました。災害の危険度が急激に高まっています…」

「きょう夕方、気象庁は線状降水帯の“半日前”予測情報を発表しました。あす午前中から午後にかけて…」

今年も全国で大雨災害が相次いでいるが、最近は「線状降水帯」というフレーズが、多くの人の大雨に対する警戒意識を一段高める役割を果たすようになっている。報道現場でも「線状降水帯」関連の情報が出ると災害モードに切り替える局も多いだろう。

今では子どもたちから高齢の方まで多くの人に浸透した感がある「線状降水帯」だが、つい10年ほど前にこの言葉を知っていた人はほとんどいなかったのではないだろうか。そんな「線状降水帯」が世間に広く知れ渡ったきっかけが、2014年8月に広島で77人が犠牲となった広島土砂災害だった。

今回は「線状降水帯」がどのような経緯で広まったのか、10年前の広島の災害がどのような影響を与えたのかについて簡単に振り返ってみたい。

「線状降水帯」は比較的新しい言葉

そもそも「線状降水帯」という言葉はいつ頃から使われるようになったのか。日本の線状降水帯研究の第一人者である気象庁気象研究所の加藤輝之さん(台風・災害気象研究部長)によると、この言葉が使われ始めたのは比較的最近のことで2000年前後だという。九州の長崎半島や甑島列島などで地形がカギとなって発生する“線状に延びた降水域”を研究をしていた一部の気象研究者が使い始めた言葉だそうだ。

2004年、新潟・福島や福井で多くの犠牲者を出す大雨災害が起きたが、地形の影響と関係なく線状の降水域が発生した。その後も同じような線状の降水域が各地で確認される中で、研究者の間では「線状降水帯」という言葉を使って降水域を表現する機会が増えていった。

現在とほぼ同じ意味合いで「線状降水帯」が定義されたのは2007年。加藤さんがその年に執筆した研究者向けの教科書「豪雨・豪雪の気象学」の中で、初めて降水域の形状や雨量などを具体的に定義した。気象関係者の中で加藤さんは線状降水帯の “名付け親”とされている。

自分は加藤さんと、長年、取材の枠を超えて情報交換させてもらっているが、「線状降水帯」を定義した時の思いを度々聞いてきた。「線状」と「帯」という同じような意味を持つ2つの言葉が並んでおかしいという指摘もあったが、それ以上に「本当に集中して帯の所に大量の雨が降る危険なものだ」という“防災的な視点”を優先させたという話だ。2014年の広島土砂災害は、そんな加藤さんの意図が実際の形となって現れたものだった。

「線状降水帯」=「災害に直結」 広島土砂災害で再認識

広島県は本当に雨に弱い。この30年間で大雨により最も多くの犠牲者を出した県はおそらく広島だ。一度に30人以上の犠牲者を出した大雨災害が3回発生していて、その3つだけでも犠牲者は250人を超える。

1999年6月 6.29豪雨災害 死者32人(広島市・呉市など)

2014年8月 広島土砂災害 死者77人(広島市)

2018年7月 西日本豪雨 死者153人・行方不明者5人(県内全域)

広島の場合、大雨災害による犠牲者の大部分は土砂災害、とりわけ土石流によって命を落としている。広島に比べてもっと多くの雨量が頻繁に降る地域はたくさんあり、大した雨量でもないのになぜそんなに多くの人が犠牲になるのか…と思う人がいるかもしれない。

ただ、それは単純な話で、広島は少ない雨量でも崩れるような危険な場所に多くの人が住んでいる。普段、雨がそれほど多くなく地盤が風化しやすいにも関わらず、平地が少ないために驚くほど多くの人が山際の斜面に広がる住宅地で暮らしている。

2014年8月20未明、広島市北部を猛烈な雨が襲った。午前2時から4時すぎにかけて、局地的に1時間100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、わずか2時間半ほどの間で250ミリ以上の記録的な集中豪雨となった。阿武山(あぶさん)という小さな山の南東斜面を中心に谷筋では相次いで土石流が発生、谷の出口に広がる住宅地を次々と飲み込んだ。

死者数は77人(災害関連死3人含む)。建物被害は、全壊179 棟、半壊 217 棟を含む4749棟。道路・橋梁、河川堤防など公共土木施設の被害も1333 件にのぼったが、その被害は広島市北部の長さ10キロ、幅数キロのごくせまい範囲に集中した。

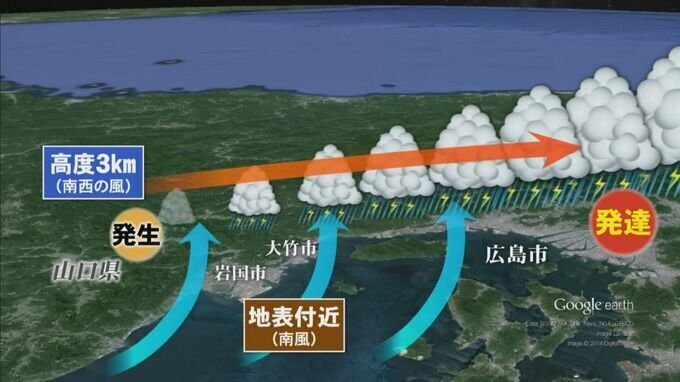

この時に発生した線状降水帯は、加藤さんをして「本当に典型的な教科書に載せたいレベル」と言わしめ、幅20~30キロ、長さはおよそ100キロ。山口と広島の県境付近で発生した積乱雲が次々と北東方向へ移動して連なり、個々の積乱雲はいずれも被災地の上空で発達のピークを迎えた。結果、猛烈な雨が同じような場所で降り続き、被害はせまい範囲に集中することになった。

広島の災害直後、気象研究所が報道向けに発表した集中豪雨の解説資料を担当した加藤さんが、そのリリースのタイトルに「線状降水帯」という言葉を入れたことで、報道で頻繁に使われるようになり、一般にも広く知れ渡るきっかけとなった。

広島土砂災害では「避難勧告・避難指示のタイミングが遅い」という批判が相次いだ。当時、広島市は避難勧告などの避難情報を出すかどうかの判断は、「雨量のみ」を考慮していた。ただ、雨量の確認は毎正時ごと1時間おきの観測値のみで、突如として猛烈な雨が降って事態が急変するような線状降水帯にはとても対応できなかった。

広島土砂災害では避難勧告が最も早く出た地区でも午前4時をすぎてからで、ほとんどのエリアでは避難情報が出たのは猛烈な雨が降り終わった後だった。その後、避難情報の判断は、雨量のみでなく「災害危険度分布」をリアルタイムに確認する今の形へと変わっていった。

広島土砂災害きっかけに報道現場も進化

RCCにとっても10年前の災害取材は色々と課題を残した。中でも大きかったのは、当時普及し始めていた「LIVE U」や「スマテレ」といったモバイル中継装置がなかったことだ。

山の斜面に広がる住宅地で細い路地が入り組んでいた被災地にSNG車(人工衛星利用の中継車)は近づくことはできず、すでにモバイル中継装置を導入していた広島の他の系列局と比べて機動的な中継対応や取材映像の伝送の面で大きな遅れを取った感は否めない。また、当時は取材・編集から送出までテープだったこともあり、映像の整理や素材共有がうまくいかない課題も抱えていた。

この広島土砂災害の苦い経験もあって、RCCでは、モバイル中継装置の導入やノンリニア編集への切り替え、サーバー送出導入など報道システムを一気に改善させる動きにつながった。

その結果、広島土砂災害の4年後、さらに広範囲で甚大な被害が出た西日本豪雨が起きたが、発生前にシステムの更新が完了していたこともあり、報道現場における混乱は広島土砂災害に比べると少なかったように思う。西日本豪雨では発生直後から平日は毎日、午前に1時間、午後に3時間の計4時間、災害情報を伝えるローカル番組を2週間にわたって放送し続けることができた。

「予測」精度は細かくなる一方で…

広島土砂災害から10年が経ち、現在、線状降水帯は防災の「パワーワード」のような存在となっている。それは気象庁が目指した姿で、2020年に多数の犠牲者を出した熊本・球磨川の氾濫を引き起こした線状降水帯を事前に予測できなかったことが大きい。翌年から気象庁は予算を集中的に投じて、予測に向けた取り組みを強化している。

その結果、2021年に始まった「発生情報」の発表を皮切りに、その翌年には「半日前の予測」を地方単位でスタートさせ、さらに今年からは県単位で発表するようになった。2029年を目標に半日前の予測を市町村単位で行う方針だ。

一方で、半日前の予測の「的中率」は低く、防災の観点からは問題が大きいとされる「見逃し」のケースもかなり多い。7月下旬に山形・秋田で起きた記録的な豪雨でも、線状降水帯の発生情報は発表されたが、半日前の予測情報が出ることはなかった。2029年に市町村単位での半日前予測が始まったとしても、おそらく高い確率で予想できるものにはならないだろう。

避難行動を促す“だけ”では限界も

今年6月、5段階の警戒レベルに紐付く「防災気象情報」の改善案が、気象庁などが設置した有識者による検討会でまとめられた。特別警報と警報の間に「危険警報」を導入することや、大雨や洪水、浸水などの情報をレベルの数字をそろえてシンプルにわかりやすくすることを目指すものだ。

線状降水帯の半日前予測もそうだが、情報の改善は、いかに危険な状況になる前に、住民に「避難行動を促すか」を目的に進められることが多い。このような改善はとても大事なことだ。ただ、広島土砂災害や西日本豪雨などを通じて感じるのは、事前の避難行動を促すだけで、すべての命を救うことには限界があるのではということだ。

特に土石流の場合は、木造住宅にいて直撃を受ければ命を落とすリスクが高い。垂直避難でも安全は確保できず、助かるためにはその場にいないことが重要となる。ただ、線状降水帯のように事前の予測が難しく、短時間に災害危険度が急激に高まる場合、土石流が発生するまでの猶予時間は短い。

さらに線状降水帯の発生は「夜中から早朝の時間帯に多い」という研究結果もある。つまり、土石流の場合、その場にいることで命の危険にさらされるが、予測の精度が低い状況では適切な事前の避難を促すことが難しく、情報だけで人々の命を救うには限界があるのではと感じる。

災害から10年 広島県が進める「逆線引き」

山際で繰り返し発生している土石流被害を受けて、広島県は「逆線引き」の取り組みを進めている。災害の危険が特に高い「市街化区域」について、宅地に使えない「市街化調整区域」に変更することで土地利用を制限し、開発を抑制する範囲を徐々に広げるものだ。これまでとは反対の手法であることから、「逆線引き」と呼ばれている。

広島県は土砂災害のリスクが高い「土砂災害特別警戒区域」の居住者を将来的にゼロにすることを目標としている。対象はおよそ1万か所あり、世代交代が進む50年後には住む人がない状態を目指すという。

広島土砂災害から10年。この間、様々な気象情報が新たに作られてきた中で、ある意味「線状降水帯」は、その象徴のような存在だ。一方で、情報が増えること、情報に頼ってしまうことの危うさもこの情報を通して見えている。これまでの大雨で起きたことを客観的に分析しつつ、逆線引きのような取り組みも含めて、将来的な町づくりの視点をもっと持った災害取材に取り組む必要性も感じている。

<執筆者略歴>

岩永 哲(いわなが・さとる)

RCC中国放送報道制作局ウェザーセンター所属/気象予報士

1978年 神奈川県出身

2003年 九州大院理学府地球惑星科学専攻修了

2003年 RCC中国放送入社

報道記者、情報番組ディレクター担当

2014年 RCCウェザーセンター立ち上げ

この記事に関するご意見等は下記にお寄せ下さい。

chousa@tbs-mri.co.jp

次回の記事配信は8月24日(土)の予定です。