地上波インターネット同時配信の意義と課題~日本のテレビ局は、改革への道に踏み出せるか

2022年、日本のテレビ番組のネット同時配信が本格化した。しかし時機を逸した感は否めず、単なる番組の同時配信や見逃し配信だけでは、もはや変化に対応できない。存在感を保ち続けるためにテレビ局のなすべきことは何か】

辻 泰明 筑波大学教授・博士 (情報学)

テレビからインターネットへの転換と同時配信

2022年春は、日本のテレビ史上、大きな転換期となった。4月11日、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京が番組のインターネット同時配信を開始し、先行していた日本テレビと並んで、在京の民放キー局によるサービスが出揃ったのだ。また、すでに2020年に開始していたNHKも、本年4月からその規模を拡大し、地上波のほとんどの番組を同時配信することになった。こうして、日本における同時配信はようやく本格化したわけだが、ここに至るまでに甚だ多くの時間を要したといえる。

イギリスのBBCがiPlayerというサービスを開始したのは、2007年12月である¹。同時配信に加えて見逃し配信もおこなうこのサービスは、その利便性が注目され、イギリスでは多くの人びとがインターネットでテレビ番組を視聴するようになった。

2022年を日本における同時配信本格化の年とすれば、BBCのiPlayer開始の時点からは15年近くの隔たりが生じたことになる。この間に、テレビとインターネットの関係は劇的に変化した。次の図に、2007年から2021年までの間におけるテレビとインターネットの広告費について、その推移を示す。

2007年にはインターネットの広告費は、テレビの三分の一程度でしかなかった。ところが、その後、テレビがほぼ横ばいだったのに対し、インターネットは急成長を続け、2019年にテレビを抜いた後、さらに差を広げつつある。

この間、インターネットのメディアとしての位置づけも劇的に変化した。2000年代半ば頃までは、インターネットは、情報収集のツールとして使われることが主だった。それに対し、現在では、動画を中核とした娯楽メディアとしての性格を強く帯びるようになっている。

テレビがなおメディアの王者であり、インターネット動画が黎明期だった15年前であれば、同時配信は、将来を見すえた先行投資となりえたかもしれない。しかし、テレビの地位が相対的に低下した現時点での本格化は、いささか時機を逸した感が否めないといえよう。この15年の間に、インターネットには、革命的なサービスやデバイスが登場し、テレビ番組以外の多様な映像コンテンツが氾濫するに至ったからである。

映像メディアにおける革命の進行

BBCのiPlayerが開始された2007年は、奇しくも映像メディアにとって、歴史的な転換点となる年だった。イギリスでの同時配信開始だけでなく、他にも大きな事象が継起したのである。

その一つはNetflixの業態転換である。それまで、宅配によるビデオ(DVD)レンタル事業をおこなっていたNetflixが、インターネット動画の将来性に気づき、テレビ番組と映画のオンデマンド配信を開始したのが、この年である。その後、Netflixは、国際展開やオリジナルコンテンツの制作にも積極的に乗り出し、巨大メディア企業に成長した。

もう一つは、YouTubeのパートナープログラム導入である。パートナープラグラムとは、投稿者が広告によって収益を得ることが可能になる仕組みである。この時点では、一部の利用者に対象が限られていたが、2012年には一般の利用者にも拡大された。以後、YouTuberという、それまでになかった態様のクリエイターが出現し、メディアの様相は一変した。

さらにもう一つ、2007年には、アメリカでiPhoneが発売された。iPhoneを先駆けとしたスマートフォンは、その後進化を続け、15年後の今日では、据え置き型のテレビ受像機に代わって、映像コンテンツを視聴するための主要なデバイスとなりつつある。

日本のテレビ局が、ようやく同時配信を本格化させた時、インターネットは、テレビよりはるかに利便性が高い動画メディアに変貌していたのである。

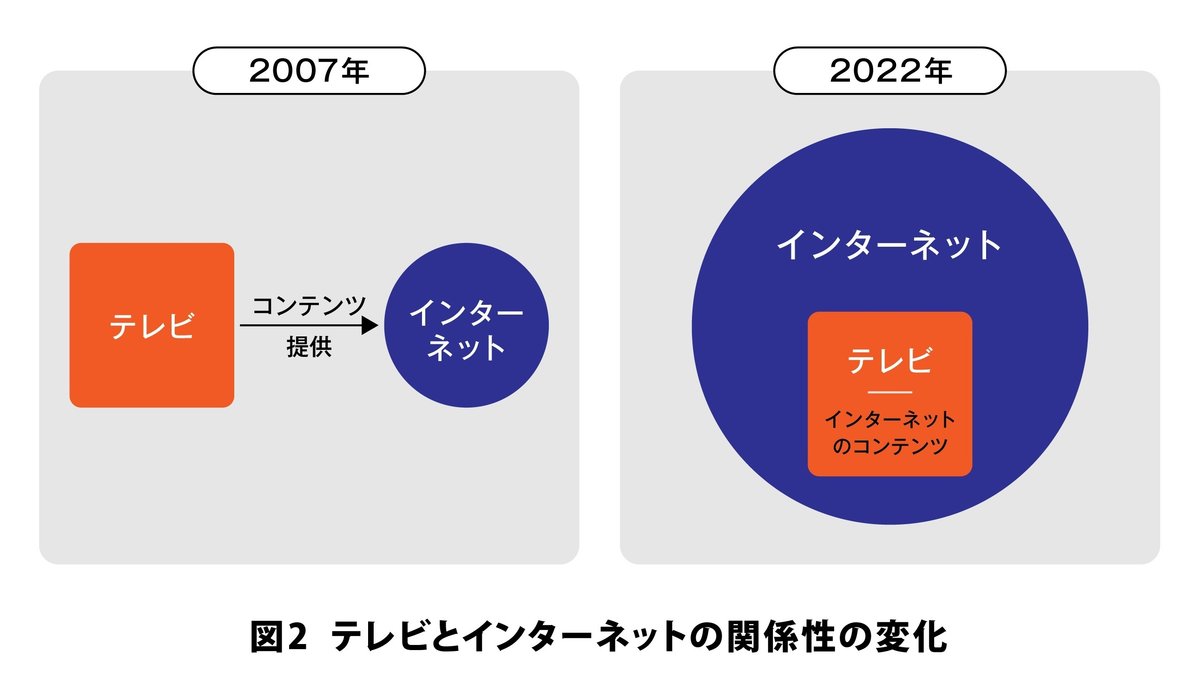

2007年と2022年の状況を図示すれば、次のようになる。

2007年には、テレビとインターネットは並立し、テレビはインターネットにコンテンツを供給する立場にあった。2022年では、テレビは丸ごとインターネットに包含され、インターネットにおけるコンテンツの一つにすぎない存在となっている。

テレビ局によるインターネット配信の方策とその限界

現在、テレビが競合しているのは、もはや同業他社ではない。インターネットにおいて投稿されたり配信されたりしている膨大なコンテンツやサービスの数々である。比喩としていえば、かつてテレビが映像メディアの主役だった時代は、キー局は、放送というリングの上でだけ闘えばよかった。そのロープの内側には、限られたプレーヤーしか入ることができなかった。今、起きているのは、リングの外側に広がるインターネットという広大なサイバー空間での場外乱闘である。そして、この乱闘にはかつては観客だった視聴者も、YouTubeやSNS動画アプリを介し、クリエイターとして参加している。

こうした状況下において、テレビ局によるインターネット展開として、主に取り組まれてきた業務は、次の二通りの態様である。

(1)インターネットをDVDに代わる二次展開(番組販売)の場として位置づける。

(2)インターネットをもう一つの伝送路としてみなし、接触率向上の場として位置づける。

これら二つの方策は共に、インターネットをテレビの外側に置いている点で、2007年時点の状況に立脚したままであるといえる。

iPlayerによる同時配信と見逃し配信で一時は世界をリードしたBBCであるが、その後、Netflixの脅威にさらされ、2019年には、iPlayerがNetflixとの戦いに敗れたことをBBCが認めたと報じられた³。今年4月にはイギリスにおける放送メディアの将来展望を示した白書が発表され⁴、BBCにはインターネットへのさらなる対応が迫られている。BBCもまたこれに応え、5月には会長のスピーチでデジタルファーストを標榜し、変革の方針が示された⁵。

こうしたBBCの事例は、一方で貴重な教訓を残してくれているといえる。それは、単なるテレビ番組の同時配信や見逃し配信だけでは、現在起きている大規模な変化への対応としては充分ではないという教訓である。

では、BBCのiPlayerから15年ほどのブランクを経て、同時送信を本格化させた日本のテレビ局が、前車の轍を踏まないためには、どうしたらいいのだろうか。

同時配信の現状には、著作権のクリアランス、法制度、収益構造など幾つもの課題がある。

これらの課題のうち、著作権や法制度については、通信と放送の融合が唱えられ始めた前世紀末からの課題がなお残存しているとはいえ、長期のスパンで俯瞰すれば、次第に整備されてきたともいえる。

より深刻なのは、収益構造の問題である。公共放送の場合、受信料制度とどのように折り合いをつけて財源を確保していくのか、民間放送の場合、従来のマス広告とは異なるインターネット広告の体系の中に新たな収益構造を構築できるのか、これらの問いへの答を見いだすことは容易ではない。

新たな転換をなし遂げられるか

一方、こうした、いわば外的な課題に対して、インターネット展開にあたっては、内的な課題も存在する。それは、テレビ局の体制をインターネットファーストに転換できるかという課題である。ここでいうインターネットファーストとは、既存のスタイルのテレビ番組を先行配信したり、インターネット向けのコンテンツを優先して制作したりすることだけを意味するのではない。取材、制作、編成といった組織構造をインターネットでの展開に適したものに改革することである。

こうした組織改革という、いわば内的な課題への対応は、外部状勢の変化を待たずとも、その気になれば、自分の力で実行できることでもある。

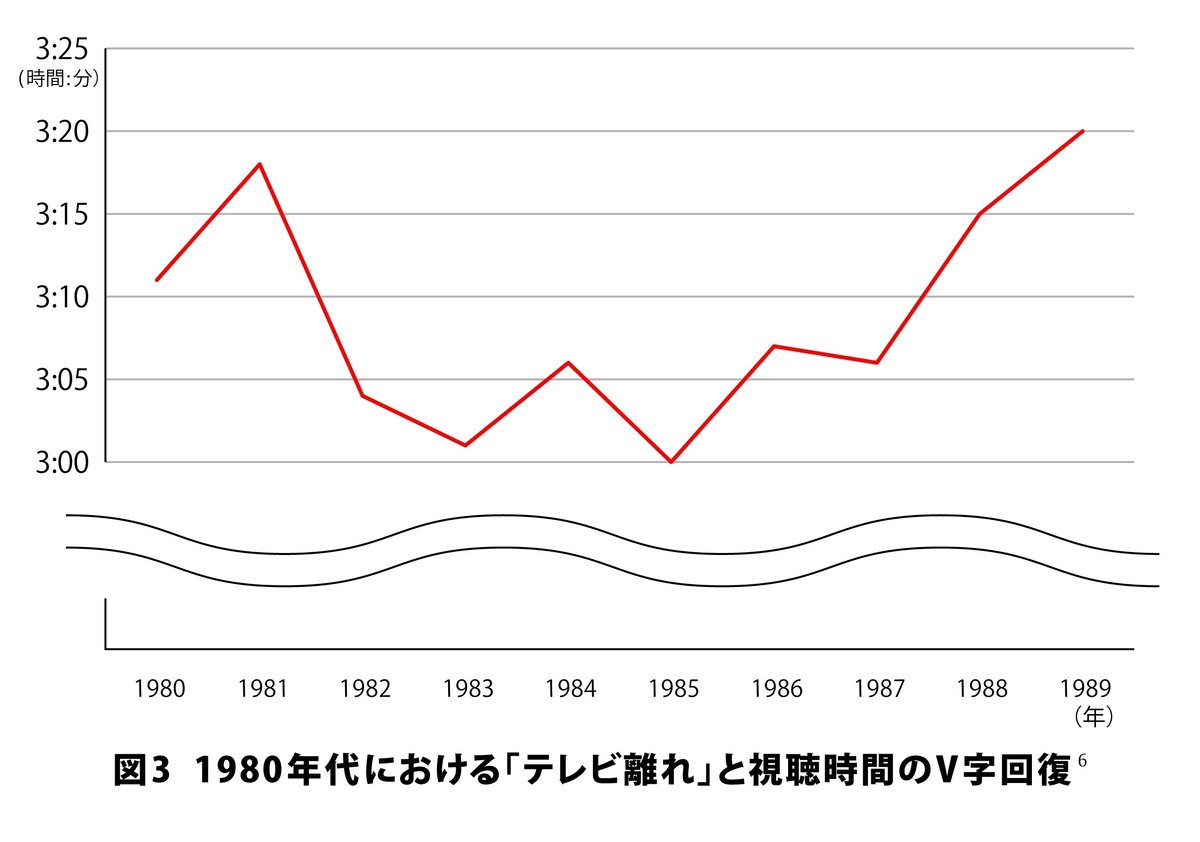

今では忘れられているが、「テレビ離れ」は、1980年代にも生じていた。テレビ視聴時間が1982年に急落し、翌年にもさらに下落したのである。その原因には、番組のマンネリ化や余暇活動の変化があげられ、業界には、このまま視聴時間が減り続けるのではないかという危機感が漂った。ところが、その後、1985年を底として、視聴時間はV字回復を遂げる。

1980年代におけるテレビ復活の要因はさまざまに考察できるが、その一つとして新機軸番組の登場があげられる。当時、普及し始めていたVTRや衛星中継を駆使してスタジオ演出を刷新する一方、芸能・報道・教養のジャンルを融合させた斬新な番組が続々と現れた。『クイズ面白ゼミナール』、『TVスクランブル』、『ザ・ベストテン』、『なるほど!ザ・ワールド』、『ニュースステーション』、『ワールドビジネスサテライト』など枚挙に暇が無いが、こういった番組群が立役者となって、テレビ視聴時間の回復に資したのである。そして、こうした勢いが生まれた背景には、報道と制作あるいは制作と編成といった、組織の垣根を取り払うような改革が各局でおこなわれたことがあった。

黄金期におけるテレビの魅力は「新しさ」にあった。そして、そうした「新しさ」に挑戦する姿勢が「若々しさ」につながり、多くの人びとを惹きつけた。日本のテレビは、1980年代におこなったような改革を、今、再びなし遂げることができるだろうか。現在のハードルは当時とは比べものにならないほど高いとはいえ、挑戦する気持ちは、今でも過去に劣らず持つことができるはずだ。

日本におけるテレビ番組のインターネット展開を、先行者の後追いにすぎないものとするか、あるいは、変革への道に踏み出す契機とできるか、同時配信の本格化は、テレビ局にとって、その岐路を示す道標であるといえる。

¹ BBC Press Office “BBC iPlayer to shine this Christmas as full marketing launch is unveiled” 2007

² 電通「日本の広告費」各年のデータにより作成。

³ The Guardian “BBC admits iPlayer has lost streaming fight with Netflix” 2019

⁴ U.K. Government Policy paper “Up next - the government’s vision for the broadcasting sector” PDF 2022

⁵ BBC Director-General Tim Davie's speech to staff “A digital-first BBC” 2022

⁶ 辻泰明『昭和期放送メディア論』掲載の図を一部改変して掲載。原資料「NHK全国視聴率調査」(各年6月)。

<執筆者略歴>

辻 泰明(つじ・やすあき)

筑波大学教授。博士(情報学)。東京大学文学部フランス語フランス文学科卒。

日本放送協会において、ドラマ部、ナイトジャーナル部、スペシャル番組部、教養番組部などで番組制作に従事。その後、編成局にて視聴者層拡大プロジェクトおよびモバイルコンテンツ開発、オンデマンド業務室にてインターネット配信業務を担当。著書に『映像メディア論 ─映画からテレビへ、そして、インターネットへ』、『インターネット動画メディア論 ─映像コミュニケーション革命の現状分析』ほか。

この記事に関するご意見等は下記にお寄せ下さい。

chousa@tbs-mri.co.jp