新型コロナ禍からの出口はどこにあるのか?

【コロナ禍の出口に向けて、日本はどうすべきか。一刻も早く経済活動の正常化に舵を切るべきではないか。客観的で具体的な数字を読み解けば、結論ははっきり見えてくる】

藻谷 浩介((株)日本総合研究所 調査部主席研究員)

世界各地への拡散が始まって、1年半を越えた新型コロナ禍。10月に入ってようやく緊急事態宣言が解除されたが、この先はどうなっていくのか。どうすべきなのか。感染力の強いデルタ株と、実用化されたワクチンのぶつかりあった今夏の、数字を読み解けば答えは自ずと見えてくる。

経済活動を正常化すべきなのにできない日本

世界各国がいま行っている対応は、以下の4つに分類できるだろう。

A. 経済活動正常化: ワクチンで死者数を抑制しつつ、(国際的な)集客交流を再開する

B. ゼロコロナ堅持: 厳格な国境管理と、国内での行動規制で、感染者数抑制を継続する

C. 自然放置: AとBのいずれをも徹底できず、感染拡大を防げない結果、集団免疫形成に向かっている

D. 様子見: AもBも徹底できていないが、感染の一方的拡大は防いでおり、それゆえ方向性が定まらない

EU諸国や英米はAであり、シンガポールやペルシャ湾岸諸国もここに加わってくるだろう。中国・台湾のほか、韓国、太平洋州諸国などがBだ。インドや中南米、アフリカ、それに恐らくロシアなどが、Cに該当する。

それらに対し、日本はDの典型である。他にはカナダや東南アジアの多くの国も該当するだろう。様子見のまま、医療も崩壊せず経済も回っていくのであればいいのだが、実際には医療セクターも経済も傷だらけとなっている。つまりDは、本来続けられないのにやめられない状態、典型的な「茹でガエル状態」なのだ。

次項以下で解説するが、客観的な数字は何を見ても、日本はAの「経済活動正常化」を堂々と選択すべきだと示している。だが、世の空気は、一部の「専門家」の唱える極論に煽られることもあるのだろう、Bの「ゼロコロナ」を望み続けている。空気に迎合することで視聴率や部数やPVを稼ぐ仕組みの言論業界(広告代を収入源とする個人発信者含む)の発信者たちも、数字を自分で確認することがなく、多くは経済活動の正常化に否定的だ。

この空気に乗じているのが、日本の病院の一般病床数の9割以上を占める、コロナ患者を受け入れていない医療機関の関係者だろう。彼らは、自らの不作為を「日本はゼロコロナであるべきだ」という理屈で正当化し続けている。そのために出なくてもいい死者が出る事態が続くのだが、厚生労働省は事態の改善に向けて機能していない。その結果、対応病床の確保状況に、都道府県によって4倍以上の差が出てしまっている。国立病院機構所属の病院の動きが鈍いのも、たいへん嘆かわしいことだ。

第一波から第五波まで、5回失敗してもまだ「ゼロコロナ堅持」を目指すのは、203高地を同じ方法で攻め続けた乃木将軍のようなものであり、現代のインパール作戦であるともいえる。犠牲者はコロナ患者への対処・受け入れに関わっている、一部の医療関係者や行政関係者だ。だが、日本の政治や言論業界の構造からみて、残念ながら令和に児玉源太郎は登場しない。各国の大半が集客交流を再開して日本が彼方に取り残され、危機感がようやく高まった末、国内の空気がAに向けて突然に変わるまでは、医療現場も経済の現場も傷み続けるだろう。

いつ空気が変わるのか。首相の交代はその契機たりうるのだが、菅総理は見事なまでに空気の一新に失敗した。ワクチン接種進展やオリパラの実施も、人を説得し動かす言葉を持たない彼にとっては、何の援軍にもならなかった。この秋の新首相決定で何かが動くのか、筆者は、特段の期待は持たないままに待っている。

【引き続き「世界各国と比較してわかる日本の現在位置」に続く】

世界各国と比較してわかる日本の現在位置

前項で結論を述べてしまったが、以下では「なぜ日本は経済活動正常化を堂々と選択すべきだ」と言えるのか、客観的な数字を幾つか見ていこう。

図1は、世界各国のコロナ禍の深刻度の比較だ。2020年1月の感染開始から、21年9月下旬までの間に、新型コロナに感染したと判明した人の数の累計(横軸)と、その中で死亡した人の数の累計(縦軸)を、それぞれの国の人口で割って比較している。図の右上に行くほど感染が深刻であり、感染抑止に成功した国ほど左下にある。一見して明らかだが、日本は左下に位置し、明らかに感染抑止の優等生である。

ここに示した日本の数字は、もちろん、いわゆる第一波から今夏の第五波までを合計したものだ。国内では「この世の終わり」のようにまで報道されている状況も、海外から見れば「四捨五入すればゼロコロナ」というようなレベルなのである。

その要因は「ファクターX」などと呼ばれるが、何年か後には、種々の学術的研究で明らかにされよう。だが現時点でも、①東アジア・東南アジア・大洋州に共通して、過去の同種のウイルスの流行による弱い先行免疫があったこと、②マスクをするなどの各人の自主的取り組みが、日本では強制されずとも徹底していたこと、の2つがあったことは明確だ。②の証拠に、2020年の日本では、コロナ流行前の2019年に比べ、ウイルス性肺炎(コロナ感染含む)による死者数が、10万人から8万人へと2割も減り、死者総数も1万人減少した。皆がマスクをして用心した結果、インフルエンザや旧来の風邪をこじらせて肺炎になる人が、大きく減ったのだ。

だがこれは、「さざ波」と笑って済ませるべき話でもない。このレベルの感染で、日本ではいくつもの都道府県で医療崩壊が起き、亡くならなくてもよい命が失われた。第五波がピークだった21年8月下旬時点でも、全国の病院病床(療養病床と精神病床を除く)のうち1割未満しかコロナ患者を受け入れておらず、受け入れ病院が戦場のような状況を呈する一方で、大量の自宅待機者が発生したのだ。感染開始1年半後になおこの体たらくというのは、日本の諸組織に、状況に応じて柔軟に変わろうとする動因が欠けていることを雄弁に示す。

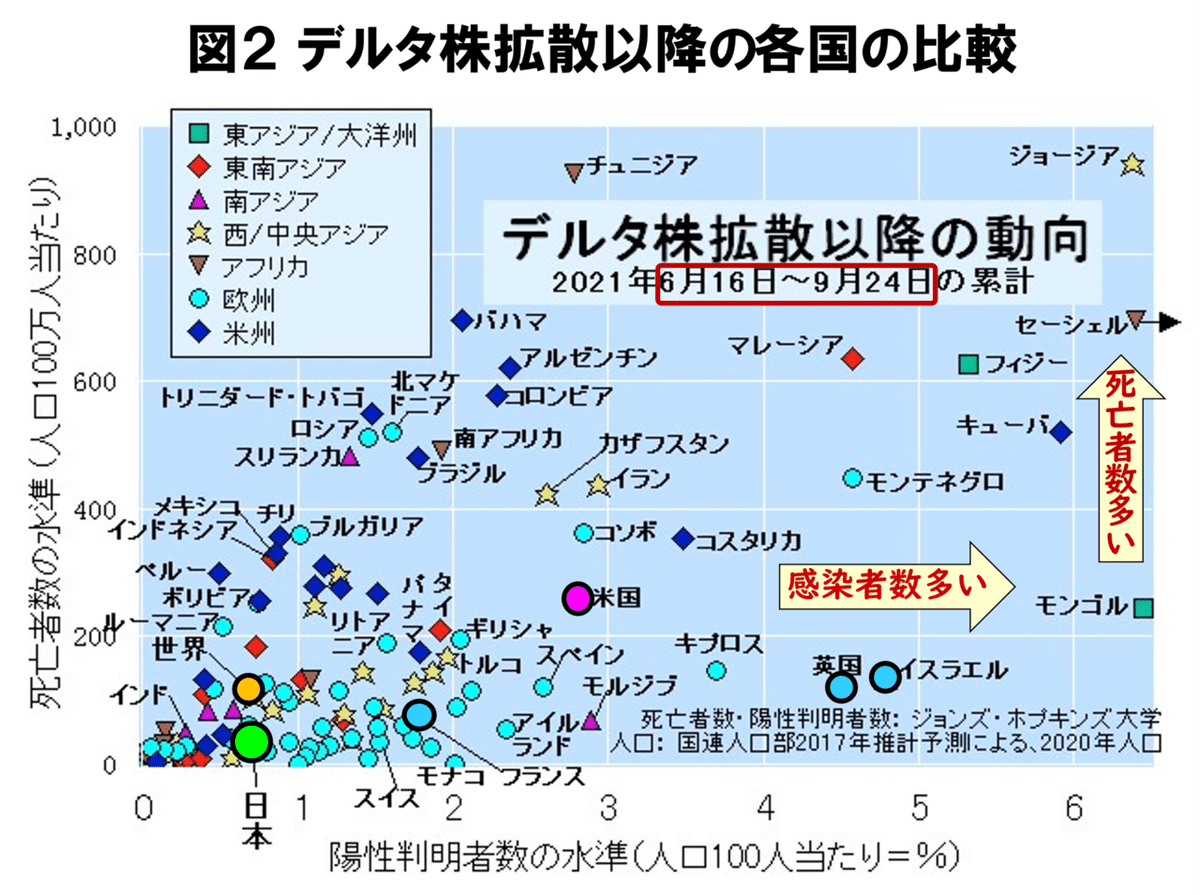

ところで日本でこれまで最大の感染拡大は、感染力の強いデルタ株の蔓延が東京五輪と同時進行した、第五波だった。日々の新規陽性判明者数を見ると、この波は五輪よりもかなり早く、6月後半から始まっていたことがわかる。そこで図2には、6月後半以降9月下旬までの、つまり日本に第五波が襲来していたのと同時期の、世界各国の状況を示した。ちなみに日本の第五波は、8月22日をピークに急速に鎮静化しつつある。

国内の文字情報だけ追っていれば、ワクチン接種で先行した各国に比べ、日本の状況は厳しかったという印象を得るかもしれない。だが実態はここに示した通りで、国内で大騒ぎの第五波も、同時期の世界の中では目立つほどの規模ではなかった。日本でオリパラが大過なく取り行えたのも、それが大きな要因だったのである。ほとんどの参加選手は、競技を終えると、日本よりは感染の危険の大きい母国へと帰って行ったのだ。

しかし日本ではそれでも、各所で医療崩壊が起きた。他方で同時期、ワクチン接種の進展した英米やEUでは、集客交流産業が再開され、日本を大きく上回るレベルの新規感染が起きたが、それに彼らの医療体制は対処できていたし、今も対処している。経済活動正常化に足りないピースは、これ以上の感染抑止ではなく、医療体制の再編なのだ。

ゼロコロナ戦略の危険

図1・2は、冒頭に述べたAとBの戦略の有効性についても、その優劣と限界を雄弁に示す。

まずAの経済活動正常化だが、ワクチンはデルタ株のブレークスルー感染を阻止できず、集団免疫も形成されないことが、多くの地域の数字で明らかになった。たとえばセーシェルやモンゴルなど、ワクチン接種率が世界の最上位に入る国々で、接種開始前はゼロコロナ状態だったものが、開始後に爆発的な流行が起き、多くの死者が出ている。図にはないが英領ジブラルタルやマン島のように、接種率100%を達成した地域でも、夏以降に感染爆発が見られた。ワクチンの2回接種は、感染率を5分の1程度にまで下げるとする医学的なリサーチがあるが、その効果を接種進展による油断が打ち消してしまう、というケースもあるだろう。

他方で、ワクチンは明らかに効いている。感染率を下げ、感染しても入院が必要になる率を下げ、中等症から重症に進む率を下げ、さらに死亡する率も下げる。字数の関係で詳細は示さないが、筆者独自の統計的な解析では、日本での死亡率はアルファ株による第四波では2%以上あったところ、第五波では0.3%未満に下がっている。そこまで複雑な計算をせずとも、第五波の感染者数は第四波の4倍近いのに、死者数は半分程度で推移していることを見れば、これは明らかな事実なのだが、なぜか政府ですらこの事実を語らない。英国やEUも同じ傾向だ。前述の英領ジブラルタルやマン島では、感染再爆発でも、新たな死者はほとんど出ていない。

イスラエルでは、接種開始が早すぎて接種者の抗体が切れ始めているが、最近の死亡率は0.4%未満だ。抗体が弱まると感染の可能性は高くなるが、重症化や死亡の可能性は連動して高く戻るわけではないようだ。

つまり戦略Aは、ワクチンの追加接種や、接種進展による油断を用心すれば、現実的に可能である。

しかし日本では、この冬に「第六波」が襲うことが、規定事実のように語られている。確かに、ワクチンの効かないさらなる変異株が登場し蔓延すれば、新たな対処を迫られるだろう。だがそうではなく同じデルタ株の感染が再燃する場合には、そのころまでには若者にも接種が一巡しているワクチンの、感染抑制効果、発症抑制効果、重症化抑制効果、死亡抑制効果が働くので、第五波ほどの医療サービス逼迫が再現されることはない。欧米諸国並みに病床を用意し、接種後半年を経過した高齢者には追加接種を行うことで、じゅうぶんに対応できる。

他方でBのゼロコロナ戦略はどうか。世界では、このウイルス発祥の地である中国のほか、台湾、ニュージーランドがゼロコロナを維持している。いずれも新たなウイルスの侵入を早期に発見し、感染者の隔離と、対象地域を絞った厳格なロックダウンを行っている。しかし豪州や韓国では、新たなウイルスの侵入を防ぎきれていない。モンゴル、ベトナム、タイ、マレーシアなどは、1年以上ゼロコロナを維持してきたが、今夏に感染拡大を起こしてしまい、元の状況に戻れるかどうかは怪しい状況だ。

ゼロコロナは、決していいことづくめではない。国際的な人の移動を制限することで経済への影響が大きいほか、免疫ができない分、いったんウイルスの侵入を許すと重症者や死者が増える傾向となる。感染が深刻ではない分、副反応を辞してワクチンを接種しない人も増え、これがさらに感染拡大の潜在的リスクを増やす。

逆にいえば日本では、厳格な規制がなく中途半端に感染が拡大したが、その分だけ抗体を持つ人も増え、また身の危険を実際に感じている人が多いのでワクチン接種も迅速に進んだ。これは狙ってできたことではないが、結果としては「無手勝流の戦い方」ともいえるのである。ただし無手勝流は、その場しのぎには向いているが、それだけでは最終決着がつかない方法であり、それなりに傷も負って体力も低下していくのが問題だ。

実は、来年にかけて最大のリスクは、再び中国にある。中国政府はワクチン接種を一巡させつつあるが、いかんせんそのワクチンの有効性は、中国供与のワクチンを接種した各国の数字を見る限り、英米製に比べて低いとみられる。自国製に拘泥せざるを得ない中国の政治的な立場が、実は問題なのだ。ワクチンが完全ではない以上、中国人は感染可能性のある人間の集団として世界最大であり、つまりウイルスにとってはブルーオーシャンだ。しかも陸路国境からの侵入は、防ぎきるのが難しい。

中国当局としては、国内での集客交流を喚起しつつ、国際人流の制限を続け、感染が生じるたびに大規模なロックダウンを行うしかない。対して日本は、政府が有効に機能せず国民各自が用心して感染抑止に成功している分、国際交流を再開しても大きな問題は生じない。論より証拠が東京五輪なのだが、しかし用心する気持ちは、頑迷に事実を受け入れない気持でもあるので、これまたなかなか事態が進展しないのである。

なおCの自然放置であるが、結果としてそういう事態となったインドやペルーでは、新規感染が日本以上に減っている。余りに感染が深刻で、多くの人に抗体ができたからだともいわれているが、それに伴う人的被害は尋常ではなく、たとえばペルーでは人口の0.6 %が亡くなった。日本に直せば死者77万人ということになる。インドの死者数も、公表数字の何倍もあるとささやかれている。

つまりCは、決して真似してはいけない戦略である。だがペルーのような状態でも、人口の1%未満しか亡くならないという事実は、新型コロナウイルスは、死因としては決してメジャーにはならないということを示す。

日本では2020年に137万人が亡くなったが、うち40万人近くが癌によるものだ。コロナによる死者は1年半を合計して1万7千人であり、ウイルス性肺炎の年間死者数8万人に比べても少ない。高齢者は、コロナを怖がる前に、成人病や風邪、あるいは年間4万人も死者のある転倒・窒息をこそ、怖がって用心すべきなのである。

数字に基づいた政策判断を阻むもの

以上は、極めてシンプルな数字に基づいた分析だった。世界70億人がネットでダウンロードできる数字を、小学校の算数で加工しただけである。しかし、いかなる専門家のモデルや複雑な解析も、以上ほど明快に事実を適示することはできない。新型コロナウイルスは「新型」であって、世界中の国や地域において日々起きていることを生の数字で見る方が、いかなる学術的計算よりも雄弁に、現実に起きている事象を示すのである。

現実を踏まえない前提を置いてモデル構築に走った一部の「専門家」が、いかに実際の数字を見ていないか、象徴する議論が、「第五波はなぜ収まったのか」という話だろう。「外出者数が減っていないのに、感染者数が減ったのはなぜか」と問いかけられて、いろいろな理屈を述べつつも返答に窮する者がいた。

笑止千万である。日本の第一波から第四波までも、すべて第五波同様に、急拡大の後に急速に収束してきた。筆者は世界の100近い国々の、日々の陽性判明者数を7日間移動平均でグラフにしているが、同じ現象は先進国・後進国問わず、ワクチン接種の進んだ国・進んでいない国も問わず、ロックダウンの成否にも無関係に、すべての国で起きている。別に驚くこともなく、ウイルスというのは元々そういうものだろう。過去毎年のインフルエンザ感染も、「行動変容」ではなく自然の流れで収束した。

「専門家」ではない筆者でも、すべてのサンプルがそうなのだからそういうものだと、統計的に議論することができる。それに対して、「移動者数と感染が連動する」と勝手に前提を置いて机上のモデルを作り、その通りに事態が進まないと現実の方がおかしいと言い出す者が、「専門家」を名乗るのは国の災厄ではないか。

こうした事実や、世界の数字を見ずにゼロコロナを言い続ける者が多い事実、病床数というキーポイントをいつまでたっても改善できないという事実は、日本の学歴エリートが受けてきた学校教育・社会教育の内容に、幾つかの基本スキルの訓練が欠けていることを示唆する。列挙すれば、以下の通りだ。

①事実認識: 客観的な事実や状況を確認・判断し、感情やフェイク情報を排する、訓練や習慣づけ

②戦略策定: ボトルネックを発見し、その解消に資源を重点投入する、訓練や習慣づけ

③建設的議論: 説明と議論を通じて相互の認識を確認・修正し、行動指針を共有する、訓練や習慣づけ

これらを教育されず、誰かが事実と認定した結論を忍耐強く暗記する訓練ばかり重ねてきた結果が、新しい感染症といった未知の現実に、向き合って学び対応することのできない「高学歴者」を生んできた。

とはいえ、事実認識、戦略策定、建設的議論の手法を教わっていない日本型エリートが、曲がりなりにも世界3位の経済大国を築きあげてきたのだから、歴史は面白い。それは日本人が、その場の「空気」を感知し、そこでのコンセンサスに黙って従う習慣を、強く植え付けられているからだろう。「空気」が、偶然ながら正しい方向に向かっている場合には、物事は強力に推進されるのだ。だが、太平洋戦争時が典型だが、空気が間違った方向に向かっている場合には、全員で大コケをすることになりかねない。困ったことに、その空気を決めているのは誰なのか、誰にも分らない。しかも、空気が変われば全員の意識も行動もさっと変わるので、その一貫性のなさに対して反省も未来へのフィードバックも得られない。

去る2月3日の、森喜朗元首相(公財・東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会前会長)の発言は、このような「空気」の支配のシステムを、よく示していた。公的な会合で自分の意見を述べようとする者は、日本では歓迎されないということを、森氏は正直に話した。会合は「空気」の再確認と共有のためにあるのであり、事実を確認しボトルネックの克服に向けて建設的な議論をする場ではない、ということだ。

事実を見極め建設的に議論する能力も、ゴルフや将棋や水泳と同じだ。つまり基礎から学べば誰でもできるようになるが、自己流だけでは上達しない。この点、若い世代は学校で、そうした教育をある程度受けているし、女性の場合は中高年であっても、話をキャッチボールする能力を磨いている人が多い。問題は中高年男性で、持論を一方的に話すだけの人、問われても意見を言えない人、すぐ感情的になって相手の話を聞かない人が目立つ。彼らにとって会議とは、一方通行で持論や思いを放言した後に黙って「空気」に従うとの、「弁えた」態度を取るべき儀式の場なのだ。ここを刷新しないと、政府や言論関係を含むすべての日本的組織は、事実を踏まえた対処策を取れないまま、21世紀を漂流していくことになるだろう。

<執筆者略歴>

藻谷浩介(もたに・こうすけ)

山口県生まれの57歳。平成合併前の全3,200市町村、海外114ヶ国を自費で訪問し、地域特性を多面的に把握。地域振興、人口成熟問題、観光振興などに関し研究・著作・講演を行う。2012年より現職。著書に「デフレの正体」、「里山資本主義」 (共にKADOKAWA)、「世界まちかど地政学NEXT」(文藝春秋) など。近著(共著)に 「進化する里山資本主義」 (Japan Times)、「東京脱出論」 (ブックマン社)。

この記事に関するご意見等は下記にお寄せ下さい。

chousa@tbs-mri.co.jp